大学受験数学の勉強、どの参考書から始めればいいのか迷っていませんか?

「自分のレベルに合った参考書がわからない」「種類が多すぎて選べない」「基礎から応用まで一貫して学べる本は?」そんな受験生や保護者の声にお応えして、本記事では2025年最新の大学受験向け数学参考書を厳選し、基礎・標準・応用・過去問演習の4ステップで完全ガイドします。

実際に多くの受験生が使って成果を上げた人気シリーズや、最新版ならではの改訂ポイントにも注目!

この記事を読めば、あなたの志望校合格に最適な数学参考書がきっと見つかります。

基礎固め編

基礎問題精講シリーズ(旺文社)

応用力の養成に適した問題集で解法の理解を深められます。

アマゾンURL:https://amzn.asia/d/d9M2SBH

メリット

- 問題の難易度がちょうどよく、基礎~標準までをしっかり固められる。

- 解説が丁寧で、1人での学習でも理解しやすい。

デメリット

- 解説は丁寧だが少し文字量が多く、サクサク進めたい人には重く感じるかも。

- 超基礎からの人にはやや難しい可能性がある。

チャート式数学シリーズ(数研出版)

青チャートは難易度が高めで、基礎~応用まで段階的に学べます。アマゾンURL:https://amzn.asia/d/cyrdipe

メリット

- 網羅性が抜群。全範囲の基礎~応用までカバー。

- 全国の高校でも定番教材として採用されている信頼感。

デメリット

- 情報量が多すぎて、初学者にはやや扱いづらい。

- 「解法暗記」になりがちで、本質理解が薄れることも。

応用練習編

標準問題精講シリーズ(旺文社)

応用力を養成することに適した問題集で、解法の理解を深められます。

アマゾンURL:https://amzn.asia/d/1NI7Vwz

メリット

- 大学入試レベルの“標準問題”をしっかり対策できる。

- 解説に「考え方」や「着眼点」が多く、思考力が身につく。

デメリット

- 難易度がやや高めで、基礎が不十分だと厳しい。

- 書き込みスペースが少なく、演習用には不向きなことも。

Focus Goldシリーズ(東進ブックス)

典型的な問題が豊富で、解法の流れを学べます。

アマゾンURL:https://amzn.asia/d/3CpliM6

メリット

- ハイレベル大学を目指す人にも対応可能な応用力がつく。

- 解法の流れが明確で、思考プロセスが身につく。

デメリット

- 難易度が高めで、やや「重い」問題集。

- 初心者には不向き。青チャートとの併用が理想。

過去問演習編

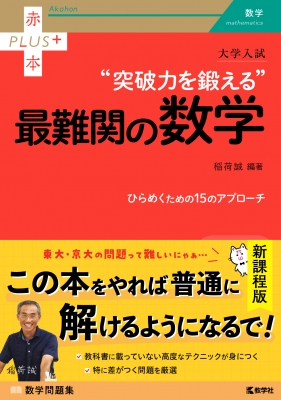

赤本プラスシリーズ(教学社)

大学別の過去問と解説が掲載されており、入試傾向を把握できます。

アマゾンURL:https://amzn.asia/d/7rsVODG

メリット

- 大学別の出題傾向が分析できる。毎年最新版が出る。

- 解答解説が比較的詳しい。

デメリット

- 難関大学の問題は解説だけでは理解が難しいことも。

- 問題を解くだけになりやすく、復習をしっかりしないと効果半減。

大学別入試攻略問題集(河合出版)

河合塾の模試問題を収録し、解答の発想や着眼点を学べます。

アマゾンURL:https://amzn.asia/d/8G0bnwR

メリット

- 河合塾による編集で、良質な問題と分かりやすい解説。

- 模試とリンクして使えるのが強み。

デメリット

- 学校や塾での配布が中心で、市販流通がやや少なめ。

- 志望校が明確でないと選びにくい。

学習時期の目安

- 基礎固め:高校1~2年生の間に完了することが理想的です。

- 応用練習:高校2年生後半から3年生前半にかけて取り組むと効果的です。

- 過去問演習:高校3年生の夏休み以降に開始し、入試直前まで継続することをおすすめします。

まとめ|2025年版・大学受験数学のおすすめ参考書で合格に近づこう!

2025年の大学受験に向けて、高校数学の勉強を効率よく進めるためには、自分の学力・志望校レベルに合った参考書選びが何よりも重要です。

本記事でご紹介したように、

- 「基礎問題精講」や「チャート式」で土台を固め

- 「標準問題精講」や「Focus Gold」で実践力を養い

- 「赤本」や「入試攻略問題集」で本番力を仕上げる

というステップで進めれば、確実に数学力を高めていけます。

受験本番までの限られた時間を最大限に活かすためにも、早めの参考書選びと計画的な学習を心がけましょう。

👉 この記事をブックマークして、今後の参考書選びや学習計画にぜひ役立ててください!

👉 他の教科の「2025年最新版おすすめ参考書」も順次公開予定!気になる方はチェックしてみてください!

コメント